Si chacun sait que les champignons vont de pair avec l’humidité, rares sont ceux qui ont eu vent de champignons vivant dans l’eau.

À quoi ressemblent les champignons aquatiques ?

Tout comme les champignons terrestres, ce sont des filaments, les hyphes, qui se regroupent en mycélium. Quand ils fructifient, ils forment ce que l’on appelle communément « champignon », comme le cèpe, par exemple. Leur taille ne correspond en revanche jamais à cet ordre de grandeur. Les espèces aquatiques ont un diamètre qui ne dépasse pas 1 cm. Lorsqu’elles ont une tige, celle-ci peut mesurer jusqu’à 2 cm de haut tout au plus. Mais pour la plupart, les champignons aquatiques prennent la forme de petits disques, ou de boules noires millimétriques. Même si leur diversité est moindre que sur terre, elle offre de beaux exemples, comme cette espèce, Miladina lecithina, dont le disque orange se voit depuis la surface au travers d’une eau claire. Leur reproduction repose sur deux stratégies : les spores et des cellules reproductives dans leurs hyphes.

Où les trouve-t-on ?

Tous les types d’eau peuvent potentiellement accueillir des champignons. Près de 4 000 espèces sont pour l’instant recensées sur la planète en ce qui concerne l’eau douce. Toujours pour l’eau douce, si l’on met de côté les lichens aquatiques qui décomposent les minéraux, les champignons aquatiques sont principalement des décomposeurs de feuilles et de bois mouillés. Ils ont besoin de ces supports pour fructifier. Ils sont d’autant plus nombreux dans les eaux riches en matières organiques, comme les ruisseaux forestiers. Certains d’entre eux, microscopiques, les hyphomycètes, parfois dénommés champignons ingoldiens (en référence à l’un des premiers mycologues ayant étudié les aquatiques, Ingold), sont comparables à du plancton – à du « mycoplancton », pourrait-on dire : ils se trouvent tout simplement dans le courant des rivières.

Comment les récolter et les étudier ?

La récolte consiste à prélever des bouts de bois immergés sur une durée suffisante pour avoir été colonisés. Après rinçage et séchage, la loupe binoculaire et le microscope sont ensuite nécessaires à leur étude. Certaines déterminations demandent d’aller plus loin en recourant à une analyse ADN, mais la mycologie de laboratoire n’est pas accessible aux mycologues amateurs, qui s’en tiennent au terrain. Pour lors, cet univers demeure très peu connu.

Alain GARDIENNET, Président de la Société mycologique issoise

Aussi petits qu’ils soient, les champignons aquatiques participent à la chaîne alimentaire des milieux qu’ils occupent. À ce titre, ils doivent être pris en compte par les gestionnaires des cours d’eau et les pêcheurs. Face à un amas de morceaux de bois, on a trop souvent tendance à vouloir « nettoyer », alors que toute une biodiversité y habite. Elle est d’ailleurs riche en surprises. Ainsi, certains champignons aquatiques contiennent des molécules chimiques dont on n’a pas idée. Récemment, il a été mis en évidence qu’une espèce du genre Delitschia contient des métabolites utiles dans la lutte contre le cancer de la prostate. Après une longue période d’oubli, les champignons terrestres commencent à avoir leurs listes rouges des espèces menacées de disparition. Le retard reste encore grand à l’égard des champignons aquatiques.

Pour en savoir plus

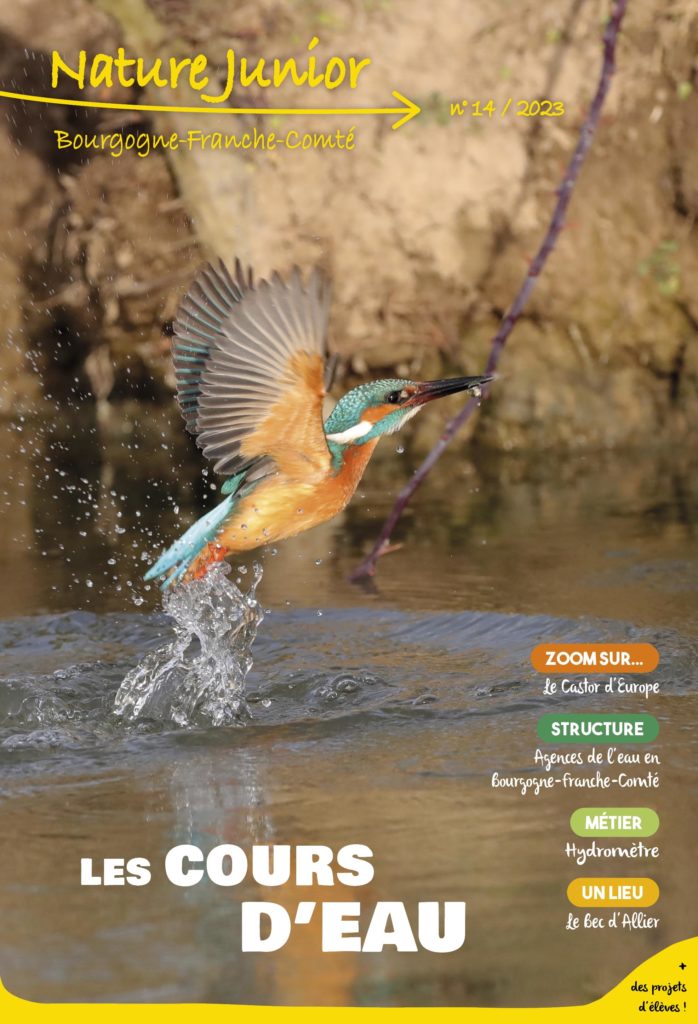

Le dernier numéro de Nature Junior est paru ! Cette quatorzième édition gratuite aborde la thématique des cours d’eau de Bourgogne-Franche-Comté.

Vous pouvez également télécharger sa version numérique gratuitement sur notre site internet ou le commander sur notre boutique en ligne.