En Bourgogne et sur tout le bassin de la Seine, un programme multiplie les découvertes botaniques loin des sentiers battus… dans l’eau.

Qu’est-ce que la végétation aquatique ?

Il s’agit de plantes à fleurs, de mousses, de lichens, ou d’algues. Ces végétaux ont développé des particularités liées à leur milieu, comme des feuilles capables de s’allonger pour s’adapter au courant, ou des feuilles translucides pour mieux capter la lumière à travers l’eau. Leurs formes sont variées : feuilles rubanées immergées, grandes feuilles ou petites lentilles flottant à la surface…

Ces plantes sont-elles bien connues ?

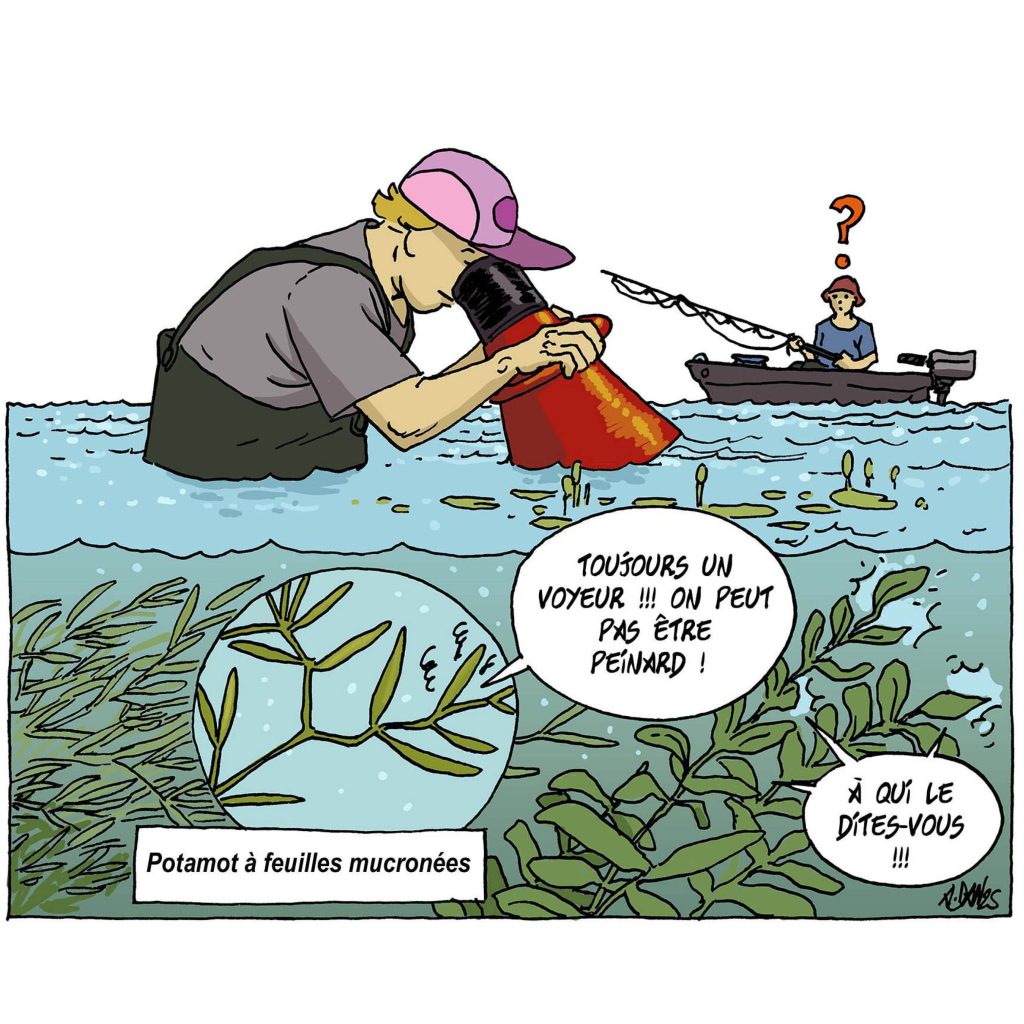

Elles le sont peu, car il est complexe de mener des prospections dans l’eau et de les identifier. Pour contribuer à combler ces lacunes, le Conservatoire botanique national (CBN) du Bassin parisien s’est engagé dans un programme avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour dresser un inventaire de la végétation aquatique du bassin de la Seine. Pour la Bourgogne, cela couvre 41 % de l’ancienne région. Le CBN a mené des investigations sur les linéaires des rivières, mais aussi sur une sélection d’annexes fluviales, de plans d’eau, de gravières… afin d’obtenir une vision homogène et représentative du territoire. Environ 150 espèces de plantes, mais aussi de champignons aquatiques, ont été recensées. Parmi elles figurent de belles découvertes, comme les rares Potamot à feuilles mucronées et Potamot à feuilles aiguës, mais aussi des espèces exotiques envahissantes, comme le Myriophylle hétérophylle. Le travail du CBN permet à la fois de lancer l’alerte et d’encourager des mesures de protection. L’étude des 30 bassins-versants de la Seine sur le territoire du CBN vient de se terminer avec quelque 15 000 données collectées. C’est maintenant au tour de la Picardie et de la Normandie d’être prospectées, l’achèvement de l’exploration de l’ensemble du bassin étant prévu pour 2031.

Comment se déroulent les recherches ?

Il faut s’équiper d’un pantalon étanche, d’un grappin, parfois d’une embarcation. Les échantillons prélevés sont placés dans des bidons remplis d’eau et sont déterminés ultérieurement à la loupe binoculaire et au microscope. Peu d’ouvrages d’aide à l’identification existent. Par ailleurs, ces plantes ne se prêtent pas à la constitution d’herbiers du fait qu’elles soient gorgées d’eau. Beaucoup d’espèces ne sont reconnaissables que par leurs fleurs. La période propice pour prospecter est plus tardive que sur terre, pas avant juin, pour que l’eau ait le temps de se réchauffer pour déclencher les floraisons. Certaines floraisons précoces ou fugaces posent plus de difficultés.

Leslie FERREIRA, Chargée d’études flore et végétations au Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Les plantes aquatiques sont un bon bio-indicateur pour estimer la qualité de l’eau. Pour la plupart enracinées, elles n’ont d’autres choix que d’être adaptées à leur environnement, ou de disparaître si elles sont trop sensibles à des paramètres tels que la pollution. L’indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) est utilisé en France pour le suivi de l’état écologique des rivières. Il consiste à effectuer un parcours de 100 m en notant toutes les espèces visibles à l’œil nu rencontrées dans le courant, sous les cailloux, sur les berges… Chaque espèce possède une note relative à sa tolérance à une mauvaise qualité de l’eau. La moyenne de ces notes livre une note sur la qualité de la station. Un réseau de stations couvrant tout le territoire national est ainsi suivi tous les 2 ou 3 ans. Les 311 stations de Bourgogne font clairement apparaître une gradation entre amont et aval : bonne dans le Morvan, la qualité de l’eau dégringole progressivement.

Pour en savoir plus

Vous souhaitez en savoir davantage sur les milieux aquatiques ? Que vous soyez enseignant ou curieux de nature, découvrez le dossier spécial au format BD sur les cours d’eau dans le Bourgogne Nature Junior N° 14, revue gratuite éditée par BFC Nature. La BD existe aussi sous la forme d’une exposition sur bâche, disponible en prêt gratuit.